Персоны

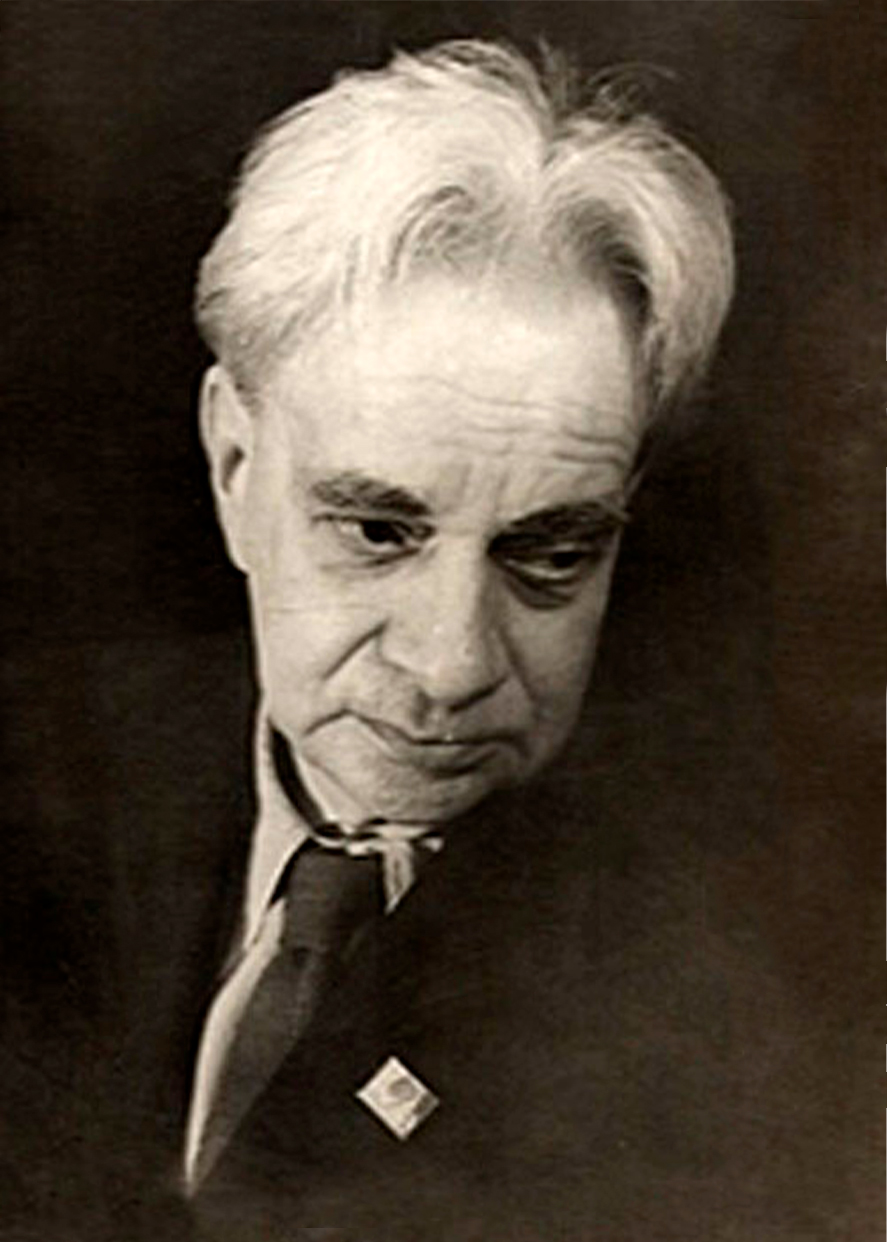

Александр Оссовский

Биография

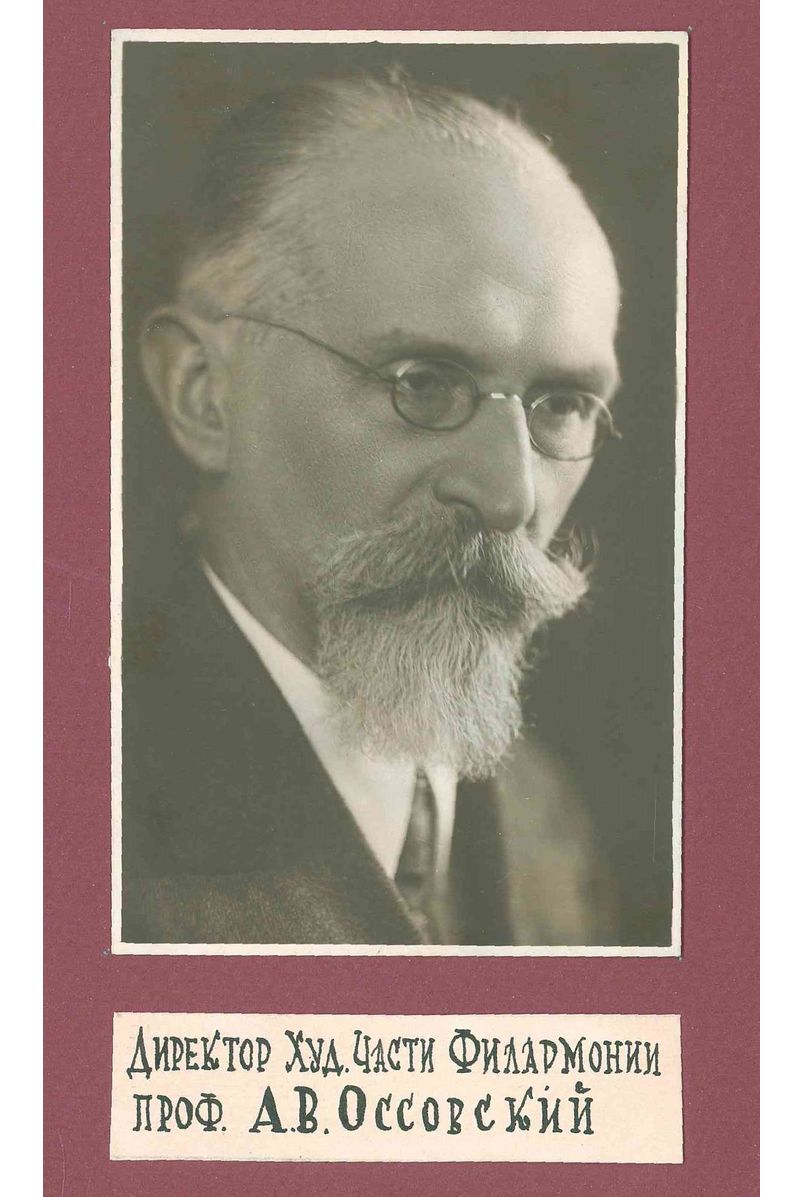

Оссовский Александр Вячеславович – музыковед, критик, в разные годы – художественный руководитель и директор Петроградской/Ленинградской филармонии.

© Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Биография Александра Вячеславовича Оссовского одновременно вызывает искреннее восхищение и невеселые мысли: «таких людей больше не бывает». Говоря об эрудитах и интеллектуалах в художественном руководстве Филармонии, в первую очередь непременно вспоминают об Иване Соллертинском. Между тем, Иван Иванович пришел сюда уже на подготовленную почву: именно Оссовский первым из музыковедов-просветителей, направил свой организаторский и исследовательский талант на формирование филармонической репертуарной политики, филармонической аудитории. В своей работе он использовал богатый дореволюционный опыт, связывая новую историю молодой концертной организации с музыкальной жизнью ушедшей эпохи. Мыслимо ли, чтобы по коридорам Большого зала в 1930-е годы ходил музыкант, который учился у Римского-Корсакова, был в дружеских отношениях с Рахманиновым, лично переписывался со Стравинским и Дебюсси…

Музыкой Оссовский увлекся в детстве. Коротко учился в Саратовском училище Русского музыкального общества, но вскоре был вынужден прервать занятия: отца перевели по службе в глубокую провинцию. Оссовский брал здесь частные уроки игры на скрипке, но, быстро обойдя учителя в мастерстве, совершенствовался сам.

В размышлениях о дальнейшем пути Оссовский почему-то не видит музыку своей основной профессией. При этом из медицины и юриспруденции выбирает второе, считая, что занятия на медицинском факультете не оставят времени на увлечение искусством. В 1889-м Оссовский поступает на юридический факультет Московского университета, параллельно берет уроки у первой скрипки Большого театра Василия Безекирского и вскоре занимает концертмейстерский пульт в студенческом оркестре университета. Рядом с ним, кстати, сидит будущий композитор Александр Спендиаров.

Московская музыкальная жизнь открывает Оссовскому новую музыку и имена крупнейших музыкантов эпохи. Он ходит на концерты Шаляпина, Рубинштейна, Есиповой, Рахманинова, на симфонические программы под управлением Кусевицкого, Зилоти, авторские вечера Чайковского, Танеева, Римского-Корсакова… Он самостоятельно изучает труды по теории музыки – на русском, французском, немецком языках, которыми владеет в совершенстве.

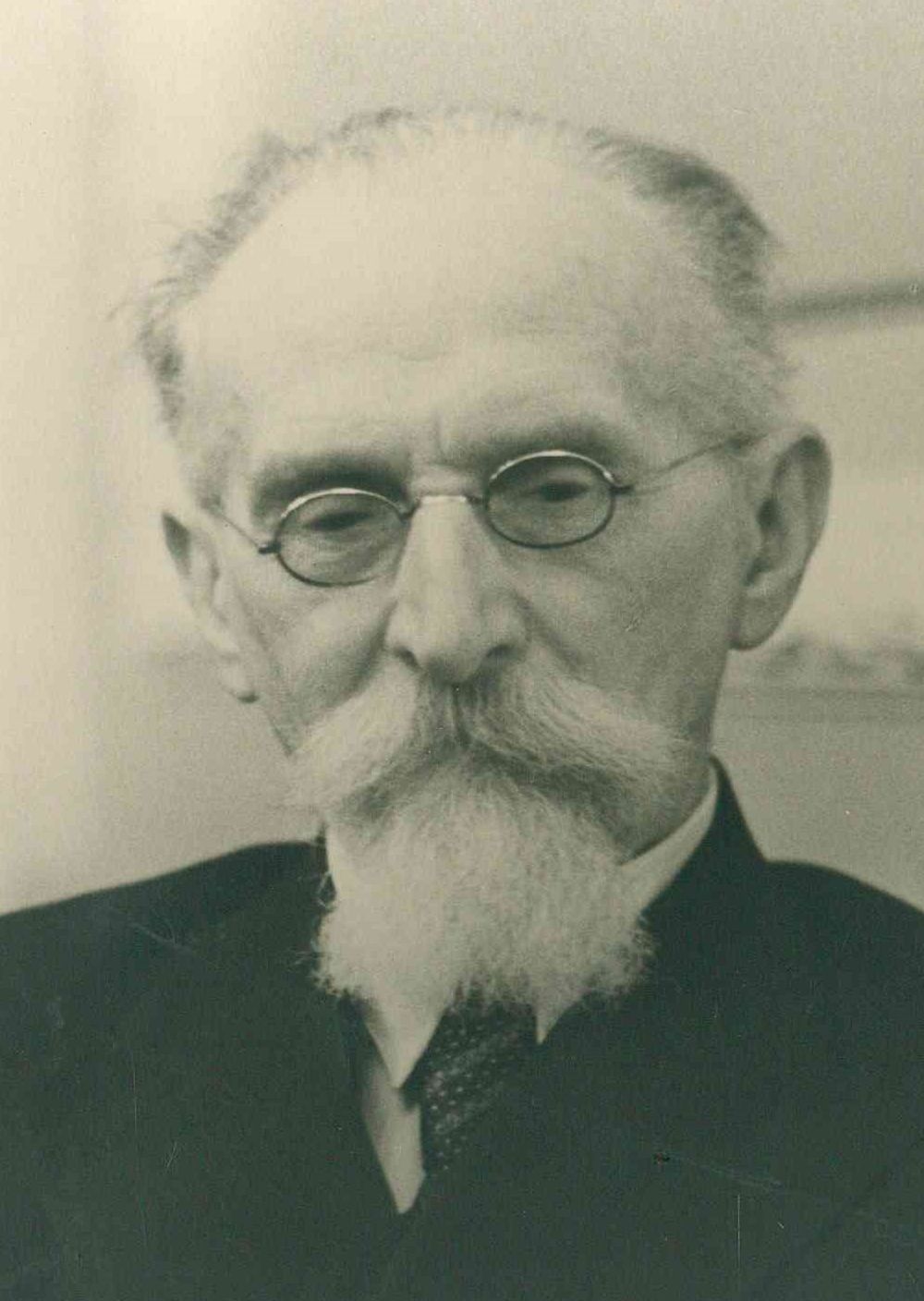

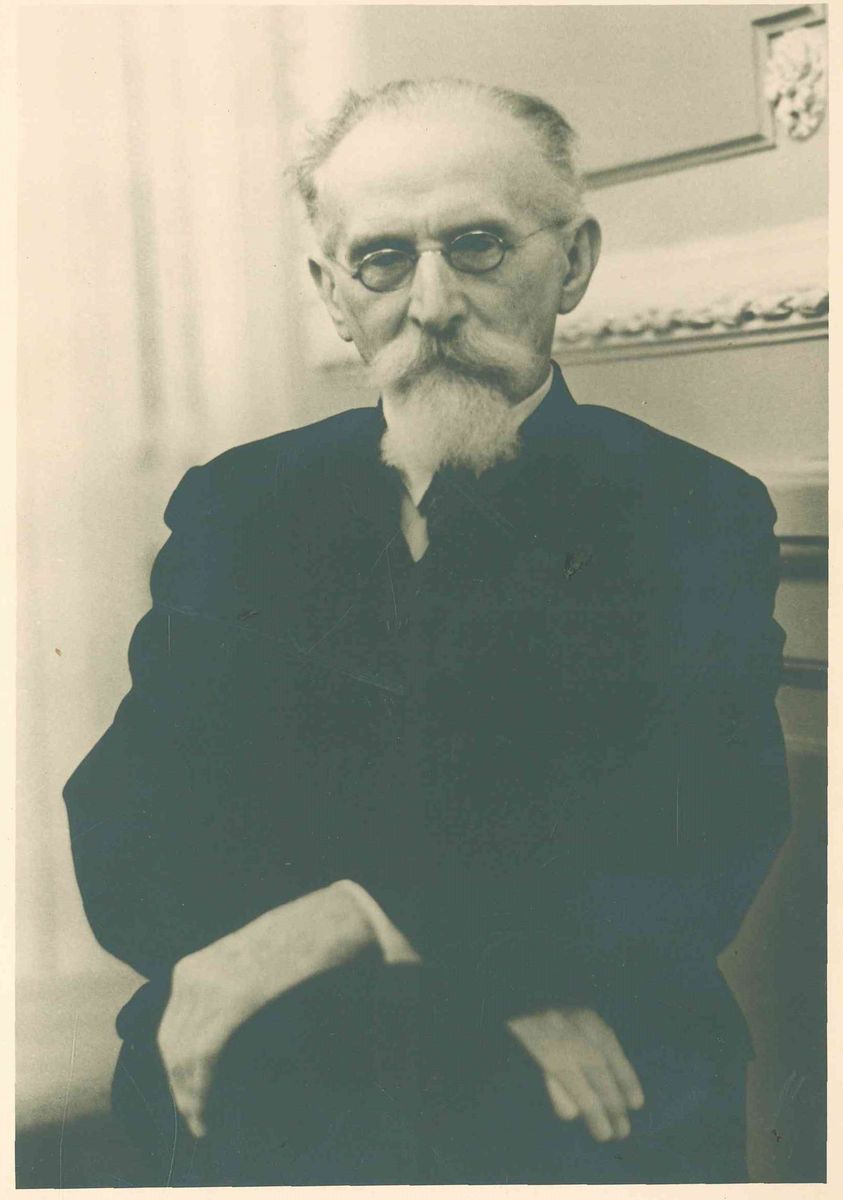

Александр Оссовский, дружеский шарж. В инвентарной книге приписка "Lipnitzki, Paris". Год поступления в библиотеку Филармонии 1938.

Александр Оссовский, дружеский шарж. В инвентарной книге приписка "Lipnitzki, Paris". Год поступления в библиотеку Филармонии 1938.

© Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Окончив университет, Оссовский получает место чиновника Министерства юстиции и перебирается в Петербург. Вплоть до революции он будет совмещать министерскую рутинную работу с написанием критических статей, рецензий, публикацией книг, организацией концертов… «Юридическая» часть жизни – это служба, искусствоведческая – служение. Все, что Оссовский до революции делает для музыкальной культуры Петербурга и страны, он делает бесплатно! И это тоже невозможно представить в современных реалиях…

Первые публикации Оссовского посвящены Берлиозу. Журнал «Артист» за ноябрь и декабрь 1894 года печатает его перевод фрагмента мемуаров композитора с развернутым предисловием и комментариями. Вскоре Александр Вячеславович познакомит российских читателей с переводами воспоминаний Иоганна Штрауса, статей Шумана, Гуно, писем Листа… Одновременно он начинает публиковаться в «Русской музыкальной газете» как критик и рецензент, быстро занимая место среди корифеев этого непростого жанра. Это признают и читатели, и коллеги, однако сам Оссовский чувствует необходимость все же получить музыкальное образование.

В 1896-м году он приходит в Петербургскую консерваторию, для которой гораздо позднее, в новое время, окажется одной из знаковых персон. А пока Оссовский становится студентом класса композиции Николая Андреевича Римского-Корсакова. Это была давняя его мечта, и, хотя формально Оссовский проучился в консерватории всего два года, со своим кумиром и учителем продолжал заниматься и дальше частным образом, стал вхож в круг семьи и музыкальный круг знаменитых «сред» – собраний, которые проводили у себя Римские-Корсаковы. Позднее он в шутку говорил, что был «первой Февронией» на русской сцене: Оссовский участвовал в показе оперы «Сказание о граде Китеже» под рояль «для своих». Сюда, в дом учителя, он приносит и собственные опусы. Римский-Корсаков настоятельно советует продолжить сочинять. Но Оссовский, издав сборник своих романсов, оставляет композицию. Он видит свою миссию в другом.

В журналах и энциклопедических изданиях он пишет о классиках и современниках – Малере, которого страстно любит, Шенберге, Дебюсси. Оссовский делает все, чтобы русская публика могла не только прочитать, но и услышать новую музыку: с 1909-го года и до начала Первой Мировой войны он является художественным консультантом серии «Концертов Александра Зилоти». Александр Вячеславович формирует программы, ведет переписку с исполнителями, пишет развернутые аннотации. Концерты проходят, в том числе и в зале Дворянского собрания: так Оссовский начинает свое сотрудничество с залом, который позднее станет филармоническим. Есть и другая площадка, где Зилоти по инициативе Оссовского устраивает серии просветительских программ: это зал Путиловского завода. Сам Александр Вячеславович выступает здесь перед концертами с лекциями. Позднее филармонические абонементы для рабочих Кировского (бывш. Путиловского) завода назовут достижениями новой власти. И никто не вспомнит тогда, что идея эта принадлежала прежней эпохе и была воплощена именно Александром Оссовским!

В ближний круг общения музыковеда входят ведущие музыканты Петербурга и Москвы. Дружба его связывает с Сергеем Рахманиновым. Он становится «правой рукой» Александра Глазунова, помогая тому в ректорских обязанностях в консерватории, где Оссовский преподает с 1915 года. В 1928-м, когда Глазунов отправится в зарубежные гастроли, Александр Вячеславович некоторое время будет исполнять обязанности руководителя консерватории, но, как только станет ясно, что из европейской «командировки» Глазунов не вернется, Оссовский откажется от официального ректорского кресла.

В книге ученицы Оссовского Евгении Бронфин, изданной в 1960-м году, автор осторожно пишет: «Смысл и значение великого переворота, свершенного Октябрьской революцией, открылись Оссовскому не сразу».

О том, что стоит за этой фразой, частично расшифровал в интервью, снятом специально для проекта Столетия Филармонии, музыковед Валерий Смирнов – он был вхож в дом Александра Вячеславовича в последние года жизни Оссовского:

«Он [Оссовский] был несколько месяцев товарищем министра у гетмана Скоропадского. Украина сейчас занимает такое большое место в наших умах, а тогда в 18-м году, это была первая попытка отделения Украины и Польши. Александр Вячеславович совершенно искренне хотел способствовать развитию культуры Украины. А потом, когда Александр Вячеславович понял, в чём дело, он в Одессе начал преподавать, а после вернулся в Петербург».

Сразу после возвращения из Одессы в Петроград, в 1921-м году, Оссовский становится профессором Петроградского института истории искусств, Университета (до 1923-го здесь существовала кафедра истории музыки) и консерватории, где начинает масштабную реформу. Одним из несомненных достижений этой реформы стало основание музыковедческой кафедры, созданной именно по инициативе Оссовского.

Вокруг перевода старейшей русской консерватории в «советский ВУЗ» кипят нешуточные страсти. Певец Сергей Левик в своей книге «Четверть века в опере» вспоминал:

«Уже в зиму 1919/20 года в консерватории появилась молодежь, которая требовала реорганизации музыкального образования. У бурно наступавшей молодежи было больше смутных желаний, чем точных представлений. Не последнюю роль играли при этом и необузданные темпераменты новаторов, в особенности потенциальных пролеткультовцев, в выступлениях которых Глазунову не без основания чудилась и большая доля демагогии. Срединную позицию — примирительную, успокоительную — несколько позже занял Александр Вячеславович Оссовский. Человек больших знаний и ярких организаторских способностей, он успешно лавировал между консерваторами и новаторами и выручал Глазунова при возникновении бесконечных трудных и часто противоречивых положений. Разумный характер реформы во многом зависел от Оссовского».

Александр Вячеславович едва ли делил музыку на «консервативную» и «прогрессивную», скорее, на хорошую и плохую, гениальную и бездарную. Консерватором он, по крайней мере, никак не был. Это отражают и программы дореволюционных «Концертов Зилоти» и факт личной поддержки молодого новатора Сергея Прокофьева (именно по рекомендации Оссовского, после личного письма Александра Вячеславовича Борису Юргенсону композитор уже в 1911 году заключил договор с известным нотным издательством). Это отражается и в программах Петроградской/Ленинградской филармонии, с которой Оссовский сотрудничает с первых сезонов. В руководстве филармонии Александр Вячеславович работает дважды. Оба раза – коротко. Но успевает многое.

В 1921 году он активно участвует в создании новой организации и сразу после открытия первой филармонии в стране занимает в ней должность заместителя директора по художественной части. Вместе с директором (и, фактически, главным дирижером, хотя должности такой в то время не было)

Эмилем Купером он составляет первые программы. Вместе они борются с бытовой неурядицей (Оссовский, например, лично ездит в Смольный «выбивать» дрова для нетопленого Большого зала). Вместе сохраняют прежние традиции, без которых немыслима жизнь академической сцены. Вместе привлекают в бывший зал Дворянского собрания новую аудиторию, исполняя перед ней лучшие образцы классической, романтической, новой музыки. В изданных к концертам 1922-го года брошюрах – о Глинке, Бородине, «Манфреде» Шумана, на последней странице публикуется реклама нового начинания Филармонии – журнала «Орфей». Авторы анонсируют круг проблем, которые собираются затронуть в журналах (планируется выпускать от 10 до 15 книг в год): «современная музыка: творчество, исполнение, наука и быт в России и на Западе, вопросы философии, психологии и эстетики, русская музыка за границей» ….

© Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

© Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

В редколлегии – Игорь Глебов, Эмиль Купер, Артур Лурье и Александр Оссовский (он же является ответственным редактором будущего журнала). Все эти планы, как и пометка «Петербург» на изданных брошюрах, как и вензеля на обложках, отсылающие к художникам-«мирискуссникам» (в оформлении «Орфея», кстати, участвовал Мстислав Добужинский), ясно показывают, что авторы испытывали немало иллюзий по поводу грядущей жизни страны. «Орфей» вышел лишь однажды. Лурье уехал в том же 1922-м, Добужинский двумя годами позднее. Разочаруется в советской утопии и Эмиль Купер: в 1924-м он отправится на гастроли и не вернется обратно.

По словам Валерия Смирнова, у Александра Вячеславовича была возможность уехать, но он примет решение остаться. Как позднее, уже в преклонном возрасте, откажется эвакуироваться из блокадного Ленинграда, отметив, что «из осажденного города не бегут». До последних дней он был предан отечественной культуре и словно чувствовал личную ответственность за ее развитие.

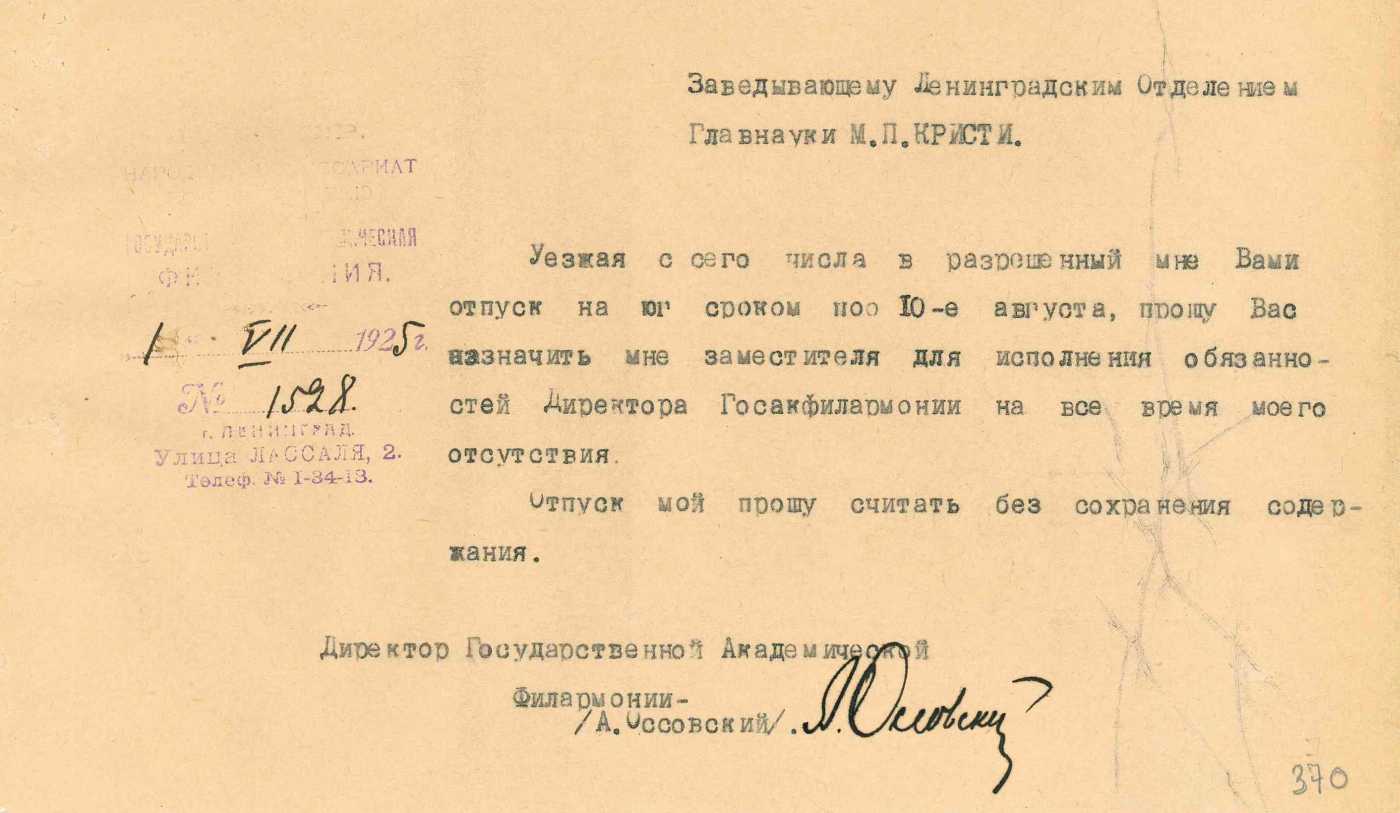

Еще до отъезда, 5 октября 1923, Купер официально передает пост директора своему заместителю Оссовскому. На этой должности Александр Вячеславович останется всего на два года (в августе 1925-го его сменит

Михаил Климов). Но именно в это время, в III и IV сезонах, на афишах Большого зала начнут появляться выдающиеся гастролеры, и это, несомненно, заслуга директора Филармонии. В Большой зал по его приглашению приезжают

Отто Клемперер,

Эгон Петри,

Артур Шнабель,

Йожеф Сигети…  © Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

© Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Что заставило Оссовского уже в 1925-м уйти из филармонии? Сказать сейчас сложно. Среди причин могла быть невероятная занятость: Александр Вячеславович преподавал в нескольких институтах, был проректором консерватории, продолжал писать рецензии и исследовательские работы.

© Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Следующая запись в филармоническом личном деле музыканта относится к 1930-м годам: в 1933-м специально «под Оссовского» открывают новую ставку – директора художественной части, а в 1934–1935 годы он параллельно занимает директорский пост. В этот период имя Оссовского часто появляется в ленинградской прессе. Так, «Красная газета» в октябре 1933-го пишет об открытии очередного филармонического сезона:

«Жизненная необходимость стать центром массовой музыкальной культуры, выковывающим и завоевывающим новые кадры слушателей из рабочей массы, — таков основной смысл вступительного слова директора Филармонии проф, А. В. Оссовского, выступившего перед концертом. Ведь ни для кого не секрет, что в продолжение многих лет Филармония на своих плановых концертах обслуживала преимущественно небольшие группы любителей музыки — интеллигенции, этих поседевших на своих местах «ветеранов», из года в год составляющих основное ядро аудитории…»

И дальше перечисляется «намеченный обновленный репертуар, рассчитанный на массового «рабочего-слушателя»: Бетховен, Рихард Штраус, Дмитрий Шостакович! Кажется, Оссовский ловко лавирует между внешними требованиями времени и истинными целями, которые, несмотря на широко заявленную в прессе «перестройку репертуарной политики», на самом деле не меняются. Мало того, теперь для того самого «массового слушателя» программы дает новый главный дирижер Ленинградской филармонии – прибывший из Германии Фриц Штидри, носитель европейской традиции и, что крайне важно для Оссовского, представитель малеровской дирижерской школы. Приглашение Штридри в Ленинград едва ли обошлось без деятельного участия Александра Вячеславовича.

Вступительное слово А. В. Оссовского перед концертом оркестра Филармонии в цехе завода им. Сталина. Дирижер Альберт Коутс (Лондон), 1934 год.

© Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Помимо текущей работы на посту директора, Оссовский уделяет большое внимание развитию издательства филармонии (тут его главным соратником становится Иван Соллертинский, который позднее и сменит Александра Вячеславовича на посту художественного руководителя): кроме программок с подробными аннотациями здесь теперь печатаются брошюры о композиторах и исполнителях.

В сезоне 1934/1935 Филармонии проводит просветительские концерты так называемого «Университета музыкальной культуры». Это шесть циклов («Музыкальный театр», «Песенное творчество», «Симфоническая музыка» и др.), представляющие искусство разных эпох – от старинного до современного. Сам Оссовский с лекциями перед концертами цикла выступает редко (их читают Энтелис, Будяковский, чаще других – Соллертинский), но именно он является автором концепции «Музыкального университета». Названия концертов придуманы в духе времени, например, сочинения Глинки и Римского-Корсакова идут под заголовком «Симфоническая музыка в России в эпоху становления капитализма», а отрывки из опер Гретри и Перголези иллюстрируют лекцию «Буржуазия XVIII века в борьбе за собственный музыкальный театр». Но, если абстрагироваться от этой непременной «борьбы», «исторических рубежей», «промышленного капитализма» (так представляют эпоху Берлиоза), то поражаешься охвату жанров, композиторов, сочинений, представленных в Большом зале в рамках циклов, задуманных и воплощенных Оссовским.

По принципу максимального охвата материала были выстроены и его лекции перед студентами. Именно на преподавательской работе Оссовский сосредоточится, уйдя в очередной (и последний) раз из руководства Филармонии. Сначала, еще в 1935-м, он оставит должность директора, в январе 1936-го покинет и пост художественного руководителя. Новую эпоху – эпоху

Евгения Мравинского, Большой зал встретит уже без него. Хотя как слушатель Оссовский, несомненно, бывал в этом зале еще долгие годы.

© Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

© Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

Центром его жизни с этих пор окончательно становится консерватория. О профессоре Оссовском осталось много восторженных отзывов его студентов. В интервью проекту «Столетие филармонии» Валерий Смирнов вспоминает:

«Я слышал лекции Александра Вячеславовича. Это особая тема. Замечательно они выстроены были по всем правилам риторики, по всем правилам ораторского искусства. И несли такую ценную информацию, что до сих пор, когда читаю лекции студентам, я всегда заглядываю в свои конспекты. Более того, стенограммы Оссовского, , которые он оставил о русской музыке, о зарубежной музыке – он в 35-37-м годах читал курс весь – русская музыка от скоморохов и до советской музыки, от раннего средневековья до современности – это ценнейший труд, который он тоже оставил».

Со студентами-консерваторцами Александр Вячеславович продолжил работать и во время блокады. В холодных темных кабинетах читал им про Баха, Брукнера и Равеля, про композиторов доглинкинского периода, говорил о Римском-Корсакове и Рахманинове… Сам он, уже очень немолодой, нездоровый, однажды признается:

«Никогда в мирное время научная работа не протекала с таким энтузиазмом, столь напряженно и плодотворно, никогда не давала столько внутреннего удовлетворения, как именно в годы войны, среди тягостей и опасностей блокады».

В блокадные месяцы и до конца войны будут окончена его работа «Музыкально-эстетические воззрения, наука о музыке и музыкальная критика России в XVIII столетии», изданы научно-популярные брошюры «Чайковский» и «Патриотические идеи в русской музыке», очерк, посвященный искусству новых союзников – «Музыкальная культура Англии и США». Пишет Александр Вячеславович и монографию о своем учителе Римском-Корсакове, которая целиком так и не будет издана.

В 1943-м году в блокадном Ленинграде от голода умирает Алексей Маширов – поэт-«пролеткультовец», директор Государственного научно-исследовательского института театра и музыки (в начале 1930-х он был и «красным директором» консерватории, оказавшись первым человеком без музыкального образования на этом посту). Возглавить институт поручают Александру Оссовскому. В статье «Институт истории искусств: взгляд назад в преддверии юбилея» Лидия Кузнецова пишет:

«Восьмидесятилетний ученый, по воспоминаниям современников, не скрывал своего полного недоумения и неприятия, когда его вынуждали обличать "космополитов", бороться с низкопоклонством перед Западом, штудировать сталинский опус о языкознании. […] А институт тем временем осуществлял критическое издание литературного наследства Глинки, Глазунова, Балакирева и др. великих петербургских музыкантов, было положено начало серии "Вопросы теории и эстетики музыки", продолжавшейся до 1977 года (15 выпусков)».

А. В. Оссовский, Б. И. Окунев, дирижер А. М. Коган. 11 октября 1947 года.

© Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

А. В. Оссовский и Е. П. Кудрявцева. 11 октября 1947 года.

© Архив Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича

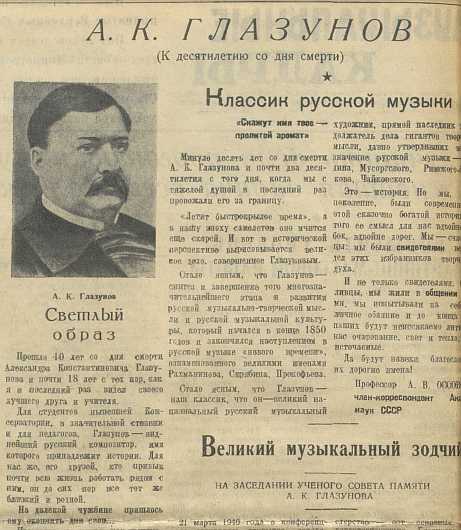

В 1946-м году газета «Музыкальные кадры» посвятила несколько полос 75-летию члена-корреспондента Академии Наук, профессора Оссовского. В комплиментарных тонах отзывались о нем коллеги и бывшие студенты, Георгий Римский-Корсаков – внук композитора. Сам юбиляр тоже опубликовал в этом же номере материал, посвященный другой круглой дате – десятилетию со дня смерти Александра Глазунова. В статье он пишет о Глазунове, как о продолжателе традиций русской дореволюционной культуры – Бородина, Мусоргского, Чайковского:

Газета "Музыкальные кадры", март 1946 года.

Газета "Музыкальные кадры", март 1946 года.

«Это история. А мы, наше поколение, были свидетелями этой сказочно богатой истории, и оттого ее смысл для нас вдвойне глубок, вдвойне дорог. Мы – счастливцы: мы были свидетелями великих дел этих избранников творческого духа. И не только свидетелями. Счастливцы, мы жили в общении с ними… Да будут благословенны их имена!».

Кажется, эти, написанные столь нетипичным для советской печати слогом, слова, современники могли бы сказать и о самом «свидетеле истории» и «счастливце» Александре Оссовском.

О. Р.

Концерты

-

13 февраля 1932

(машинопись)

Сборный концерт

В программе: Мусоргский, Чайковский

-

21 октяря 1933

1-й концерт 1-го абонемента (анонс)

Цикл по истории русской симфонической музыки

Дирижер – Александр Гаук

В программе: Глинка, Даргомыжский

-

23 ноября 1934

(анонс)

Университет музыкальной культуры

IV цикл. I концерт-лекция

«Возникновение оперы и ее развитие в XVII и XVIII вв. до Великой Французской революции»

В программе: Пери, Каччини, Монтеверди, Скарлатти, Кавалли, Кариссими, Кальдара, Тиччини, Гендель, Перголези, Марчелло, Чести, Пасквини, Пёрселл, Люлли, Детуш, Рамо

-

23 декабря 1934

(анонс)

Университет музыкальной культуры

II цикл. II концерт-лекция

«Великая Французская революция, как исторический рубеж в развитии европейской музыки. Бетховен. Его личность и творческий путь»Бетховен. Увертюра «Эгмонт». Концерт для фортепиано с оркестром № 5. Симфония № 5

-

1 июня 1936

(машинопись)

Конференция слушателей

Доклад А. Оссовского. Римский-Корсаков. «Испанское каприччио». Щербачев. Сюита из музыки к фильму «Гроза». Вагнер. Увертюра к опере «Тангейзер»

ВИДЕО